図書館の爆笑タイトル間違い!『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』の魅力

図書館のカウンターで繰り広げられる、利用者と司書の攻防をご存知ですか?

「あの本、貸してください」

そんな問い合わせの中には、思わず吹き出してしまうような

「とんでもない覚え違い」が混ざっています。

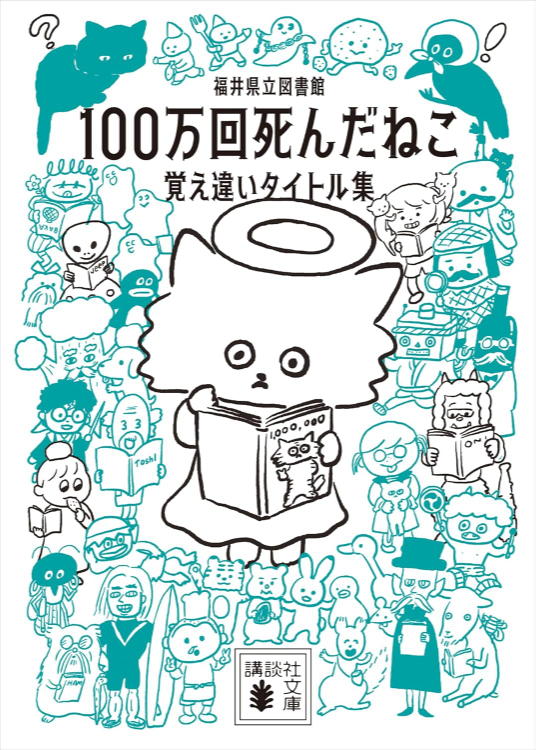

今回は、そんなユニークな実話を集めた書籍

『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』をご紹介。

笑えるだけでなく、

司書さんの検索スキル(レファレンスサービス)の凄さにも感動する一冊です。

100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 (表紙)

この記事のポイント

- 図書館で実際にあった「爆笑タイトル覚え違い」の実例紹介

- 正解を導き出す司書のスキル「レファレンスサービス」の凄さ

- 明日から使える「検索のコツ」や雑学も学べる

100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集

- 編集・著:福井県立図書館

- 出版社:講談社

覚え違いタイトルの面白さ

図書館でよくある「タイトル覚え違い」のエピソードを集めた『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』。

本書は、利用者のユニークな言い間違いと、

司書がその裏に隠れた本当のタイトルを見つけ出すレファレンスサービスの様子を

ユーモラスに描いています。

以下に、印象的だったエピソードをいくつか紹介します。

-

「『100万回死んだねこ』を貸してください。」

→「『100万回生きたねこ』ですね。」

確かに、100万回生きたなら100万回死んだとも言えるので、間違いとは言い切れない!

この覚え間違いは、思わず「あるある!」と共感してしまうものですね。 -

「『摂氏451度』ってありますか?」

→「『華氏451度』ですね。」

レイ・ブラッドベリのSF小説で、本を所有することが禁じられた社会を描いた作品。

タイトルの「華氏451度」は紙が発火する温度で、摂氏に換算すると約232.8度。

摂氏と華氏はどちらも温度の単位ですが、日本では摂氏が一般的で、華氏はアメリカや一部の英語圏で使われています。

この言い間違いは、単位の混同からくる自然なミスですね。 -

「今年の本屋大賞を取った人が書いた『滅びた後のシンデレラ』はどこにありますか?」

→「第17回本屋大賞を受賞した凪良ゆうさんの『滅びの前のシャングリラ』ですね。」

小惑星が地球に衝突するまでの1か月を描いた連作短編。

このタイトル間違いは、物語の雰囲気を見事に捉えつつも、ちょっとしたニュアンスの違いが面白いです。 -

「カフカの『ヘンタイ』ってあります?」

→「カフカの『変身』ですね。」

朝起きたら巨大な虫になっていたという理不尽文学の名作。

昆虫の「変態」(卵から幼虫、蛹、成虫への変化)と「ヘンタイ」をかけ合わせたこの言い間違いは、ユーモアとセンスが光ります! -

「『普通のまま発狂したい』って本あります?」

→「宮崎智之さんの『平熱のまま、この世界に熱狂したい』ですね。」

「平熱」を「普通」、「熱狂」を「発狂」と言い間違えたこの例は、言葉の響きが絶妙で思わず笑ってしまいます。

素晴らしい覚え間違い! -

「『人生が片付くときめきの魔法』を探しています。」

→「近藤麻理恵さんの『人生がときめく片づけの魔法』です。」

「片付く」と「片づけ」、「ときめき」の位置が入れ替わっただけなのに、意味がガラリと変わるこの間違いは、まさに「見事」としか言いようがありません。

個人的には、『普通のまま発狂したい』や『人生が片付くときめきの魔法』のような、

ちょっとダークなニュアンスの覚え間違いにブラックジョークの魅力感じます。

もしかしたら、私のユーモアのセンスが少しひねくれているのかもしれません。

レファレンスサービスの魅力

本書の約4割がタイトル覚え違いのネタ、6割が司書のレファレンスサービスに関する話題で構成されています。

レファレンスサービスとは、図書館利用者のために資料の調査や情報提供を行うサービスのこと。

資料の案内、関連機関の紹介、学術的な問い合わせ、日常的な調べものまで、幅広いニーズに対応しています。

レファレンスの実績

福井県立図書館によると、2019年度は年間1万9777件、2020年度は1万3942件の相談を受け付けたそうです。

1日あたり50~70件程度で、1つの質問には最大2時間を目安に対応。

司書のプロフェッショナルな姿勢が伝わってきます。

検索のコツ:全文ひらがな&助詞抜き

本書では、図書館での効果的な検索テクニックも紹介されています。

- 全文ひらがな

タイトルを検索する際、漢字が1文字でも違うとヒットしないことがあります。 - 例えば『100万回生きたねこ』を「ひゃくまんかい いきたねこ」とひらがなで検索すると、正しいタイトルにたどり着きやすくなります。

- ただし、著者名は読み方が曖昧な場合(例:「中田太郎」を「なかだ」か「なかた」か間違える)があるため、漢字での検索が有効な場合も。

- 助詞抜き

例えば『科学者たちが語る食欲』を検索する際、「が」か「の」か迷ったら、 - 「科学者 食欲」のように助詞を省いてキーワード検索すると見つけやすくなります。

レファレンス協同データベース

全国の図書館と国立国会図書館が共同で運営する「レファレンス協同データベース」(通称:レファ協)も紹介されています。

レファレンス事例や調べ方マニュアルをオンラインで共有し、

図書館のサービス向上と利用者の調べもの支援を目的とした取り組みです。

ドッジボールは和製英語?

本書では、こんなユニークな質問も取り上げられています。

「ドッジボールは本当に和製英語なのか?」

司書はまず、ドッジボールが「ニュースポーツ」に分類されることを特定。

『ニュースポーツ事典』や『ニュー・スポーツ百科』から、東京高等師範学校の大谷武一が日本にドッジボールを持ち込んだ人物であることを突き止めます。

さらに、『最新スポーツ大辞典』には、7000以上のスポーツ用語がABC順に掲載されており、ドッジボールの語源も確認できたそうです。

このような地道な調査プロセスに、司書の探究心を感じます。